アメリカの特殊送電線

アメリカの送電線の詳細は「海外の送電線」 の項をご覧いただきたい。

サンフランシスコ近郊を経過している500kV送電線である。

右写真は、同上500kV送電線のサンワーキン川河川横断箇所に建設された高鉄塔である。

この写真は、同上の500kV送電線において河川横断高鉄塔の高張力電線を引き留めるために建設されたもので、各相毎に引留用塔体を建設している。

アメリカ大陸の西側を南北に走るシエラネバダ山脈の山懐に抱かれたネバダ州西部の町リノ(Reno)は、ラスベガスと共にカジノが盛んな町(ギャンブルタウン)として有名であるが、そのリノへ電力を送電する主な送電線として右の写真の345kV送電線が建設されている。

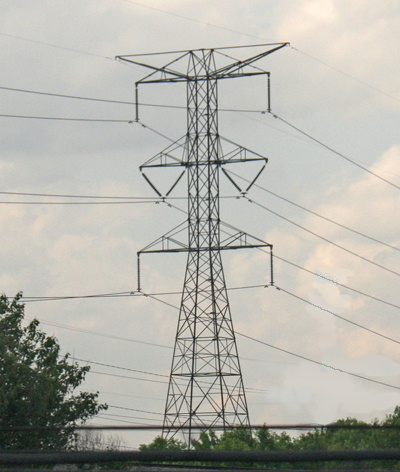

シカゴ近郊を経過している345kV2回線送電線である。

シカゴの西約50kmの町エオラ(Eola)で撮った345kV2回線垂直配列鉄塔線路である。

イリノイ州・ミシシッピー川の東で見られた全くめずらしい送電線である。

デンバーの西の郊外で見られた送電線で特殊な結構をしている矩形鉄塔である。

中国の特殊送電線

当ホームページ開設者は中国旅行の経験はないが、友人及び知人が北京方面および四川省方面を旅行したときに撮った、誠にめずらしい鉄塔形状の送電線写真を提供していただいたので紹介する。

750kV 2回線装柱・特殊送電線

右写真は、上段アームに水平に4相が配置され、下段アームに2相が配置された2回線送電線である。

右写真は、懸垂鉄塔である。

右写真は耐張鉄塔である。

750kV 1回線装柱・特殊送電線

上記の750kV2回線送電線が1回線送電線となる区間の1回線装柱鉄塔を撮影したのが右写真で、懸垂鉄塔である。

右写真は、750kV1回線(逆3角相配列)送電線の重角度耐張鉄塔である。

500kV 1回線装柱・特殊送電線

右写真は、変形えぼし型鉄塔で懸垂鉄塔である。

この形状に似た鉄塔としては、イタリアのローカル送電線で変電所引き込み箇所に採用されているものがある。(小写真右)